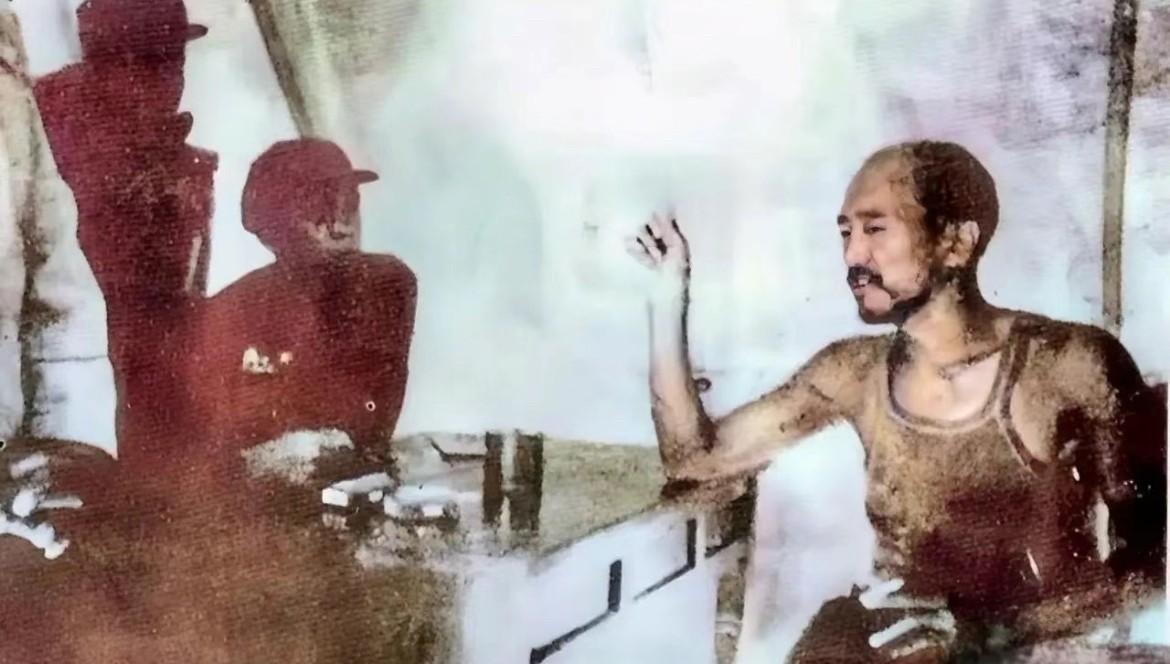

1951年,一位志愿军战士拿着刚缴获的美式重机枪,向敌人射击却发现怎么都打不中,危急时刻,他的一个奇怪动作没想到居然收获了意外的惊喜。余新发,志愿军第20军58师175团3营机枪连的机枪手。在那个年代,那可是个了不得的角色,火力输出的顶梁柱,一个好的机枪手,能顶一个连队。余新发,就是公认的“机枪神”,啥枪到了他手里,都能打出花儿来。1951年6月,朝鲜战场上,志愿军和美军在千佛山打得天昏地暗。咱们部队的任务,是阻击美军的进攻。这场仗打得尤其艰难,美军的飞机、坦克、大炮轮番上阵,咱们的装备跟他们比,差了不止一个代次。就在这种情况下,余新发他们连队,打退了美军好几次进攻,还缴获了不少好东西。其中最让余新发眼馋的,是一挺崭新的美式重机枪,型号是M1919A6。这玩意儿可不简单,跟咱们当时用的老式日本九二式重机枪比起来,简直是云泥之别。九二式那叫一个笨重,得四五个战士抬着,光是子弹箱就得好几个。而这挺M1919A6,它轻便,有两用支架,既能当重机枪定点射击,又能当轻机枪移动作战,看着就透着一股子高科技范儿。余新发当时那个高兴啊,心里琢磨着,这下可有得玩了!可谁成想,下一秒发生的事儿,差点让他跌破眼镜。他扣下扳机,一阵密集的子弹呼啸而出,扬起了一阵灰尘。美军士兵们听到枪声,立马卧倒躲避。余新发心里得意地想,这下看你们还怎么嚣张。结果,烟尘散去,那群美军居然又毫发无损地站了起来,继续向前推进。余新发懵了,他心里一惊,再仔细瞄准,又扣下扳机。子弹像长了眼睛,但就是不往敌人身上飞,每次都从他们头顶或者脚边掠过,打得尘土飞扬,就是打不中人。这一下,余新发彻底急了。身边的战友们也急了,一边用步枪拼命压制,一边大声朝他喊:“余大哥,咋了?快点,快发力啊!”敌人越来越近,他们的步枪根本顶不住美军的火力。一旦让美军把机枪阵地架起来,那麻烦可就大了。余新发当然明白这个道理,他把眼睛瞪得老大,额头上的汗珠像黄豆一样往下滚。他不停地调整准星,想找回以前那种“指哪打哪”的感觉,可这把新枪就像是跟他作对,怎么都打不准。他心里那个火啊,简直要把这枪给砸了。就在这千钧一发之际,余新发强迫自己冷静下来。他仔细观察着机枪射击时的状态。只见每次他扣下扳机,强大的后坐力都会让机枪的支架产生剧烈的晃动。那两根细细的支脚,仿佛弱不禁风,根本无法承受住这种冲击,导致枪口严重偏离。他来不及多想,眼看敌人已经快冲到面前了,余新发做了一个让所有战友都匪夷所思的动作。他将原本用于双手操作的机枪,换成了右手单手操控,而他的左手,则死死地按在了机枪的一根支脚上!这个动作,在任何军事教材里都没见过,甚至可以说,是违反常规操作的。可就在他做出这个古怪动作的一瞬间,奇迹发生了!他再次扣下扳机,子弹不再漫天乱飞,而是化作一道道精准的火舌,朝着冲在最前面的美军扫去。只听见几声惨叫,冲锋的美军接连倒下。余新发重新找回了那种“人枪合一”的感觉,他手里的这把M1919A6,仿佛也终于被他彻底驯服。他左手死死按着支架,每次射击,手掌都会传来巨大的震动,但他毫不在意。他沉浸在战斗中,每一次压枪,每一次扫射,都精准无比。当然,美军也不是吃素的。他们很快就发现了这个强悍的火力点,迫击炮和机枪都开始向余新发的位置瞄准。战友们大喊着让他快撤,余新发也不敢犹豫,抱着机枪就地转移,刚跑到备用工事里,刚才的阵地就被几发炮弹炸得面目全非。余新发还没来得及喘口气,就看到了对面山坡上架好的美军机枪阵地。他迅速架好枪,左手再次按住支架,对着敌人的阵地就是一梭子。敌军的火力点应声而倒。紧接着,他又发现敌军的迫击炮小队正在调整炮口,他抢先一步,将机枪口转向,又是一阵扫射,干净利落地解决了他们。这下,余新发真正成为了战场上的“活阎王”,没了迫击炮和机枪的威胁,他的火力再也没有任何顾忌。他对着美军冲锋的公路就是一阵猛烈扫射,美军的尸体越堆越高,到最后,愣是没有一个人敢再冒头。那一晚,他甚至在夜里,凭借着白天对地形的记忆,对着敌人的方向盲射,居然也有所斩获。战后统计,余新发一个人,毙伤敌军超过120人!凭借着这个惊人的战绩,他立下了大功。这事儿在部队里传开了,很多人都好奇,问他:“余新发,你咋想出这个怪招的?”余新发挠挠头,笑了笑:“哪有什么怪招?就是那枪它老是跳,我寻思着用手按住,没想到,还真行。”余新发的左手,后来因为长时间按压在炙热的枪架上,留下了深深的血肉模糊的伤痕。但对他说,那是一种荣耀,是他和那把M1919A6一起,在朝鲜战场上书写的传奇。